Artículo Original. Publicado también en AURORA el 17/06/2015.

La reciente controversia en torno a la decisión de Orange, el gigante francés de las telecomunicaciones, de retirar sus negocios en Israel para “ganar la confianza de los árabes” ha vuelto a dar cobertura mediática a la campaña internacional propalestina de boicot contra Israel, conocida por su acrónimo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). Se trata de un esfuerzo liderado por diversos activistas de todo el mundo que buscan deslegitimizar al Estado judío, esencialmente llamando a los países y a los particulares a no hacer negocios con Israel, no consumir sus productos; y quizás lo que es más grave – yendo un paso más lejos – llaman a no recibir a sus intelectuales, a no contratar a sus docentes, factualmente instando a la exclusión de los israelíes de los foros en todo campo y disciplina. En teoría, el BDS constituye una campaña consolidada para poner coto a la presencia israelí en Cisjordania y al supuesto apartheid que allí ha sido establecido. En la práctica, entre sus adherentes, el boicot integra no solamente a activistas de los derechos humanos, pero también a muchas personas que reniegan el lugar que tiene Israel en el mundo, y por lo menos en mi opinión, no me cabe duda que algunos preferirían verlo destrozado antes que ver a los palestinos resarcidos por las desdichas que están pasado.

Mas allá de la opinión que cada quien tenga sobre el comportamiento de Israel en los territorios palestinos, me permito establecer que el BDS representa un conglomerado de atolondrados. Para empezar, aunque algunas denuncias son sinceras y de hecho son replicadas por organizaciones civiles israelíes, especialmente en lo referido a situaciones de abuso y maltrato por parte de las fuerzas castrenses, en la mayoría de los casos tienden a sobredimensionar la culpa de Israel y a entrar en simplificaciones maliciosas.

Está por ejemplo la insistencia en llamar a Israel un “Estado apartheid”, como si tratase de la reencarnación del régimen sudafricano de los bóeres. El llamativo símbolo visual de esta analogía es el “muro” entre Israel y Cisjordania. En rigor, esta barrera de seguridad, que por cierto solo es pared en un tres por ciento de su extensión, no separa a un mismo pueblo, tal como sucedía en Sudáfrica, sino que más bien separa a dos naciones– bajo el lamentable y no obstante real peso de un estado de necesidad. Desde luego no deja de ser verdad que además de la barrera, todos los arreglos de seguridad de Israel en algún punto presentan inconvenientes que merman el desarrollo de las comunidades palestinas. La justicia israelí en este sentido ha obligado al Estado a repartir resarcimientos y ha expresado garantías de que la tierra confiscada por los militares será eventualmente regresada a sus dueños. Pese a esto infaliblemente no existe un balance perfecto entre el imperativo por evitar que el terrorismo se cobre más vidas, y el imperativo por no damnificar a la población palestina.

Traigo a colación el caso del mal llamado “muro” porque se ha convertido en una pieza elemental de la retórica antiisraelí, y quienes suscriben a los postulados del BDS lo emplean para vapulear a Israel de tal forma, que todo se lee e interpreta a través de la conmovedora fotografía de un muro o un puesto de control (checkpoint). Con estas líneas no estoy insinuando que Israel no tiene culpa. Lo que es distinto, asiento que los israelíes tienen parte de la culpa, pero bajo ningún aspecto consiento en que tienen toda la culpa. El BDS en este aspecto, en lo que respecta a la opinión mediática, representa el triunfo de la parcialidad. Vistos como los débiles que intentan defenderse ante un ente hegemónico, el relato de los boicoteadores es polarizador y sobre todo deshonesto. En la simplificación del conflicto no dan cabida, por así decirlo, a la versión israelí de los hechos, o a las culpas internas que pueda tener el liderazgo palestino por la falta de un acuerdo de paz definitivo; y rara vez se oye mención de los otros muros o barreras que existen alrededor del globo – como por ejemplo aquella entre Estados Unidos y México, o aquella entre India y Pakistán.

Como lo resume Alan M. Dershowitz en una columna del año pasado, el movimiento BDS es inmoral porque redunda en hipocresías y dobles raseros. El escenario contemporáneo en donde los árabes matan a árabes a diario no parece motivar suficientes boicots en contra de países como Siria o Arabia Saudita. Y sin embargo Israel es condenado en las universidades y sus productos retirados de las góndolas de los supermercados europeos al instante en que un palestino muere inadvertida, o bien deliberadamente a manos de un israelí. La derivación intelectual del BDS apunta por ello a que el gran malévolo de Medio Oriente es el Estado judío, siendo que su condena no se condice con la realidad en la región. Por otro lado, pese a que la comunidad internacional toma a los asentamientos judíos como ilegítimos, en cierta medida los mismos son parte de la economía palestina, de modo que el boicot también termina afectando el crecimiento de los supuestos oprimidos.

Podemos servirnos de la empresa Soda Stream como ejemplo. En febrero del año pasado esta compañía dedicada a vender máquinas que preparan refrescos carbonatados fue objeto de una fuerte controversia a raíz de una publicidad transmitida durante el Super Bowl protagonizada por la famosa actriz de Hollywood Scarlett Johansson. Resulta que la firma produce su mercancía en Ma’ale Adumim, un asentamiento judío a siete kilómetros de Jerusalén, considerado un territorio ocupado por la basta opinión mundial. Los activistas pronto se movilizaron, y eventualmente ejercieron tan mala influencia sobre la compañía, que esta anunció que pasaría a radicarse en el sur de Israel, lo que potencialmente dejaría a 500 palestinos sin empleo. Para ser claros, las condiciones laborales de los palestinos trabajando para proyectos israelíes (20.000 según un estimativo) no son idóneas, y en ningún sitio lo son, pero según los trabajadores locales, son mejores que aquellas que las que ofrecen los propios árabes.

Debe decirse que el movimiento BDS ha formado, si se permite la expresión, una suerte de lumpenintelligentsia, es decir, un grupo de personas letradas que se nutren de una sola fuente, y canalizan sus ansiedades y vocación por figurar o ganar reconocimiento militando en una causa que universalmente se estima como valiente, noble y justa. Los boicoteadores han sabido reclutar entre sus filas a centenares de estudiantes universitarios occidentales y transformarlos en imprudentes atolondrados que primero se movilizan y luego reflexionan.

En cierto sentido Noam Chomsky (quien es renombrado entre otras cosas por sus acérrimas críticas a Israel) reconoce este problema, aduciendo que al BDS el tiro le puede salir por la culata. En efecto, los jóvenes de estas brigadas antisraelíes suelen asaltar los campus de las universidades cuando un profesor israelí es invitado a disertar. Apelando a tácticas que no podrían ser denominadas de otro modo que altaneras o patoteras, quienes defenestran a Israel buscan imponer por mera fuerza de voluntad popular un boicot académico contra las luminarias israelíes. Por intermedio de protestas masivas y atención mediática intentan que nadie presencie la exposición de un catedrático procedente de Jerusalén, Haifa o Tel Aviv. Por extensión, podría inducirse que el objeto real es que nadie haga tratos con un israelí, y ergo que nadie debata o intercambie ideas con un individuo a quien por mera casualidad del destino le tocó crecer en la cuna hebrea. Con este criterio Chomsky se pregunta – si Estados Unidos comete mayores violaciones a los derechos humanos, ¿por qué no boicotear también a las universidades estadounidenses?

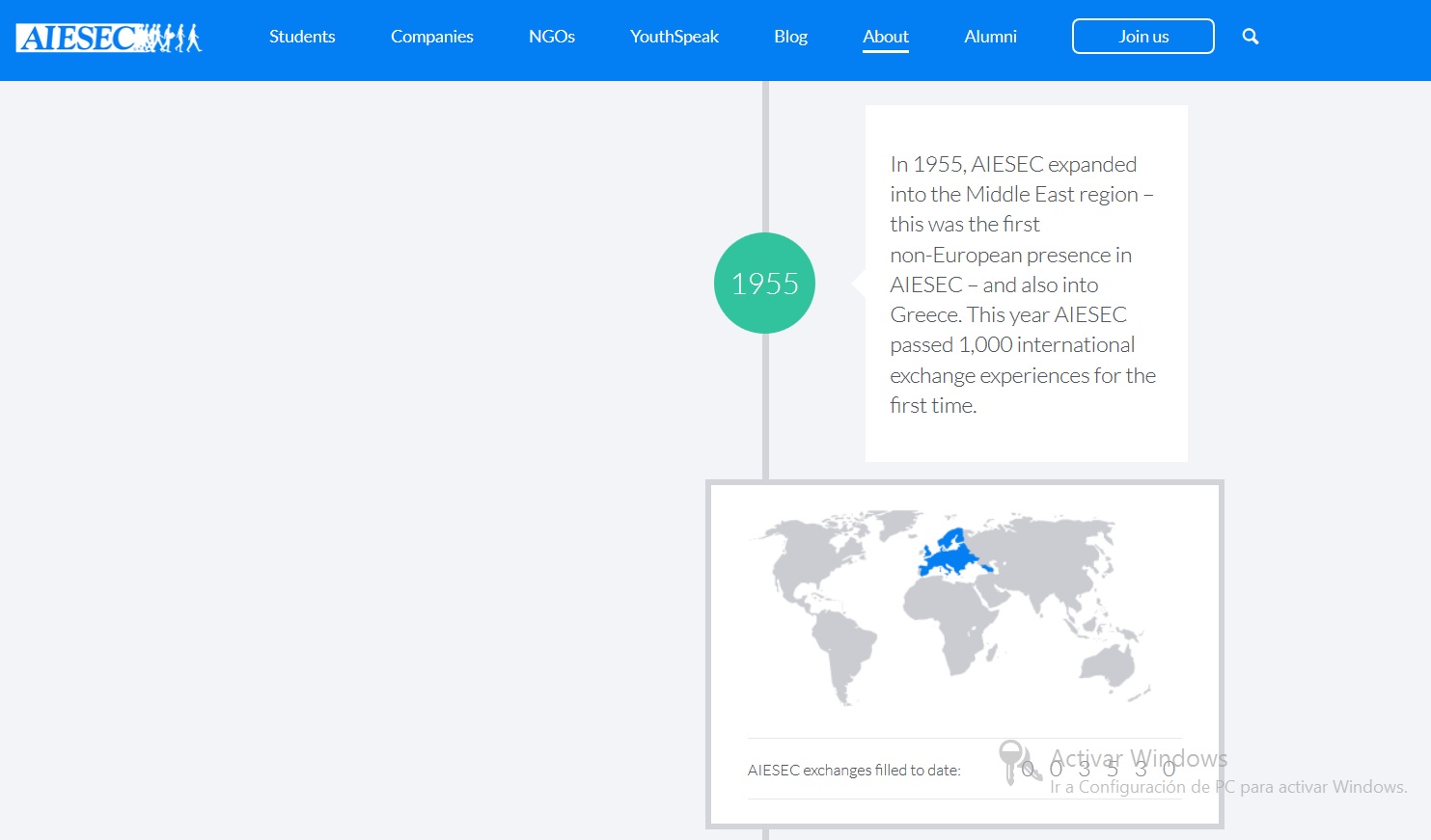

La trama del boicot contra Israel es una cuestión que llegué a conocer muy de cerca en mis tiempos de estudiante universitario y miembro de AIESEC, la organización estudiantil apolítica más grande del mundo. Por varios alumni (egresados) de esta importante red no gubernamental me enteré que hasta 1994 la participación de estudiantes de Sudáfrica en las conferencias internacionales era motivo de fuerte controversia, habiendo muchas personas opuestas a mediar palabra con jóvenes sudafricanos, por descontado no necesariamente simpatizantes con su Gobierno o la situación política de su país. En el presente viene dándose una polémica similar pero mucho más grave en torno a Israel. Fundada en 1948 por un grupo de estudiantes idealistas, el motivo detrás de AIESEC consiste en promover experiencias internacionales de intercambio y liderazgo para que los jóvenes de todo el mundo, sin distinción por nacionalidad, credo, color u orientación sexual, puedan beneficiarse de un ambiente global de aprendizaje. Se busca convertir a todo joven en un agente de cambio, alguien que gracias al contacto con pares de todo el mundo pueda contribuir a crear una cultura de dialogo que trascienda fronteras.

El caso es que desde hace varios años los estudiantes que representan a las entidades árabes de AIESEC han presionado al resto de esta red global para ejercer un boicot efectivo contra los estudiantes israelíes, a quienes por su mera condición se los discrimina bajo el supuesto de ser soldados que atentan contra la paz. Horrorizado por semejante y flagrante contradicción entre los valores que dice profesar la organización y la realidad, en 2009 me puse la tarea al hombro de restituirle su esencia a esta organización (de cuyos programas yo me he beneficiado inconmensurablemente) iniciando una campaña para denunciar los prejuicios y finalmente establecer una oficina en suelo israelí. Si bien por fortuna hoy el esfuerzo es secundado por una coalición de países miembros, lo cierto es que muchas personas que dicen ser agentes de cambio aún insisten con boicotear toda posibilidad de favorecerse mediante la oportunidad de hacer una puesta en común con un israelí. Al igual que el BDS, se trata de un atentado contra la indagación intelectual y evidentemente contra todo prospecto de promover la paz mediante un verdadero intercambio cultural.

Volviendo a la controversia de Orange, queda claro que existe una disyuntiva entre la conducta moral ecuánime que denuncia los intentos por sobredimensionar los errores de Israel, y la conducta pragmática que ajusta los discursos a la sazón del predominante sentimiento antiisraelí en el mundo, y sobre todo en el mundo árabe. Hago mía la opinión de David Rosenberg de Haaretz cuando establece que la decisión de Orange de no hacer negocios en Israel no es el resultado del BDS, pero de una decisión estratégica basada en los cálculos que reflejan los millones de clientes de la empresa francesa en Medio Oriente y en África del Norte, al lado de los relativos pequeños ingresos que reporta su subsidiaria israelí. Orange pues tiene planes de expansión, e Israel es sacrificable en función de un rédito mayor.

Esta actitud se verifica con muchísimas otras empresas y organizaciones, AIESEC incluida, que buscan minimizar su envolvimiento con Israel. Hasta hace muy recientemente hablar de Israel en las conferencias estudiantiles era tema tabú porque ponía de mal genio a los participantes árabes. Análogamente, en una escala comercial, parecería ser que muchas empresas multinacionales buscan minimizar su conexión con Israel. Si no lo hacen, hoy en día tampoco buscarían promocionarla, ya que entienden que se trata de una posible mancha a su reputación corporativa.

Por esta razón, por lejos el daño más grave del movimiento BDS consiste precisamente en que cuelga un cuadro deshonesto para enmarcar el debate de lo políticamente correcto. Una cosa es criticar, y otra muy distinta boicotear, particularmente en los términos maximalistas de la campaña antisraelí. En tanto sus atolondrados embusteros levanten pancartas y griten por altavoces, y lo que es más trágico, los comercios, organizaciones y universidades cedan ante las presiones y les lleven el apunte, nos encontraremos envueltos en una falacia que presenta un importante deservicio a la búsqueda permanente por el esclarecimiento de la verdad.