Artículo publicado originalmente en POLÍTICAS Y PÚBLICAS el 13/07/2016.

En la escuela me enseñaron que la Revolución francesa es uno de los grandes hitos de la historia. No cabe duda de que se trató de uno de los eventos más dramáticos en la historia occidental, sino universal, y que, además de auspiciar el inicio de la Edad Contemporánea, inspiró a generaciones de líderes, patriotas y revolucionarios. Como argentino, me dijeron que los fundadores de nuestra nación se imbuyeron en el espíritu francés, y en la ilustre idea de que todo pueblo tiene derecho a sublevarse contra la tiranía. La narrativa que me enseñaron se resume en una línea. Como lo marca una francófila en La Nación, a propósito del bicentenario de nuestra independencia, “El Iluminismo francés, como contracara del absolutismo español que dominaba la región, inspiró la independencia de nuestro continente [americano]”.

Pero la Revolución también tiene otra cara. Esta visión idealizada de aquel eslogan inmortal –“liberté, égalité, fraternité”– se olvidó de la expresión punzante que lo acompaño –“ou la mort” (“o la muerte”). La épica francesa que figura en los manuales no describe los acontecimientos con la debida honestidad. En consecuencia, la nuestra es una perspectiva viciada por un idealismo, casi morboso, por el sacrificio en pos de causas nobles. Así, tal como canta nuestro himno, nuestro patriotismo se regocija en la noción de una muerte gloriosa, un honor neoclásico puesto de moda por los jacobinos galos. Esto, que para algunos es hermoso, para mi es algo trágico.

¿No fue la Revolución francesa la primera experiencia totalitaria de la contemporaneidad? Si bien impartió el progresivo elemento de ciudadanía, ¿no inauguró también la idea de que esta excluye a ciertos enemigos internos? La llamada “voluntad general”, ¿no será acaso un artilugio de dominación, propio del arrojo de los déspotas? En rigor, como fenómeno histórico radical, el estandarte tricolor fijó los tonos y matices de todos los totalitarismos seculares del siglo XX. Con la Revolución, la loable concepción de un Gobierno representativo devino en populismo “ilustrado”, dando comienzo a una tendencia filototalitaria, presente hasta la actualidad; provista de movimientos dedicados a utopías igualitarias (sociales) como ascéticas (románticas).

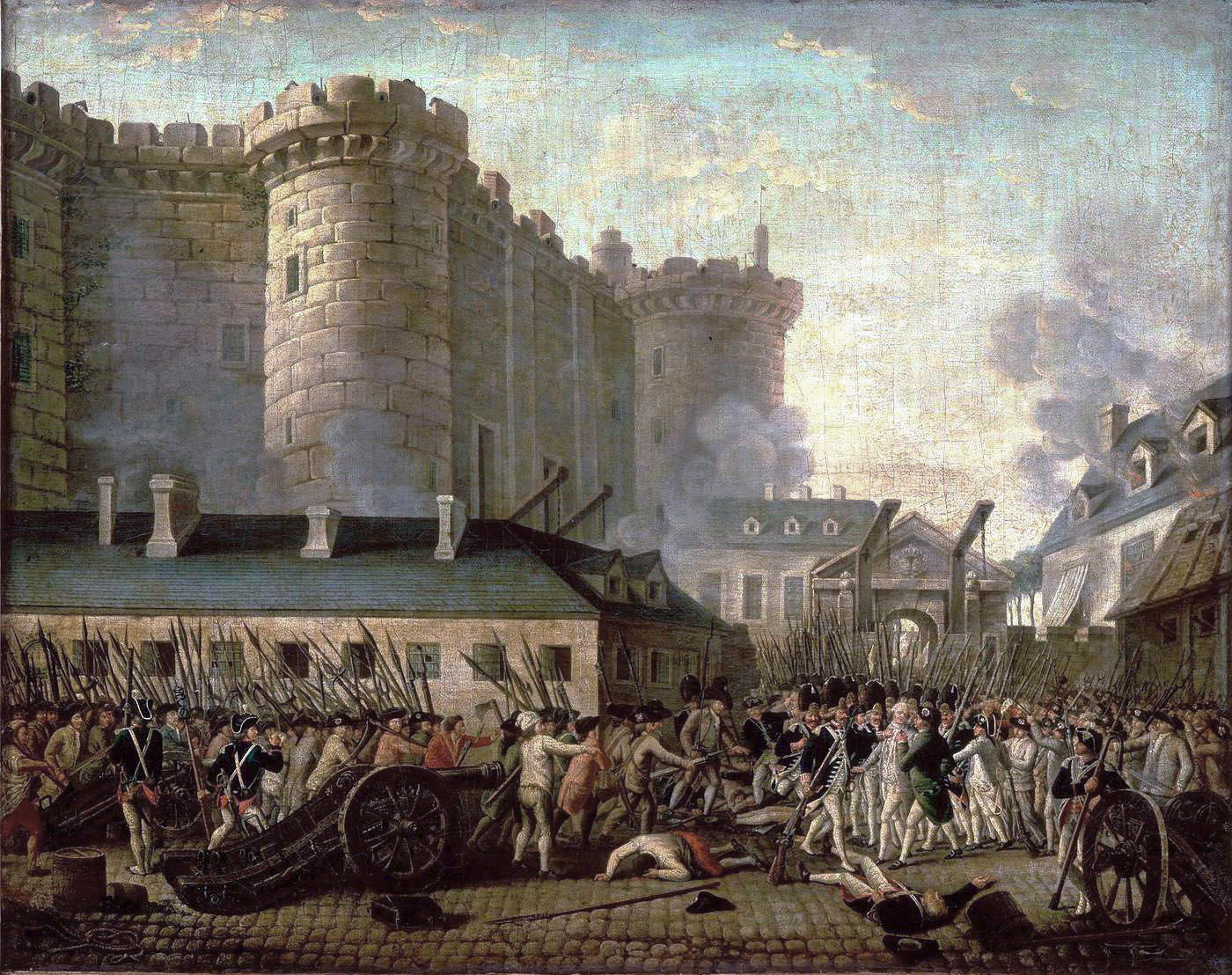

La historia conmemora la toma de la Bastilla, por parte de una muchedumbre parisina, el 14 de julio de 1789, como el momento que marca el inicio del fin del Ancien Régime. En el imaginario independista se hablaba de una gesta valiente y redentora, una que sellaría el espíritu revolucionario en las latitudes americanas contra la arbitrariedad de España. Pero en mi escuela se pasaron por alto un detalle importante. Los docentes se olvidaron de explicarme algo que descubrí tiempo después. La Revolución, que comenzó congregando a sus hijos con las efigies de los comandantes figurados del pueblo, pronto desarrolló una sangrienta fascinación por los bustos de sus enemigos. Las cabezas de cera de los héroes revolucionarios, elevadas por encima de la multitud para servir de inspiración, pronto dieron paso a cabezas de verdad, alzadas como trofeos de guerra, como símbolos de victoria.

En los albores del proceso revolucionario la violencia era predominantemente simbólica. Los radicales, en su afán por destruir el viejo orden, se desquitaron con los pocos funcionarios del rey que pudieron apresar. Sin embargo, aunque la simbología revolucionaria avivó el sentimiento de inminente transformación, también proveyó, en paralelo, las semillas de su propia destrucción. En cierta forma, el pecado original de la Revolución francesa se manifiesta en sus eventos icónicos. Al respecto, el 14 de julio patentizó uno de los rudimentos del pensamiento político contemporáneo: la concepción de la acción política popular como un acto invariablemente violento de ruptura, de cambio repentino, y de autoafirmación imaginada del pueblo y la nación. La Bastilla, como alegoría del avasallamiento monárquico, pasó a representar la abolición de la servidumbre, el fin del señorío de los privilegiados sobre los carenciados, y, en consecuencia, el inicio de la soberanía popular. En el accionar de los sans-culottes, si la Bastilla simbolizaba el poder opresivo del rey, su destrucción, otra manifestación de poder, demostró que no existe política sin violencia.

Esta es una consigna que no perdió potencia, y que viene siendo repetida por radicales y polemistas hasta nuestros días. Con ella surgió la tesis de que una revolución solo puede triunfar con el apoyo de las masas, y que estas, en un sentido orgánico, conforman la verdadera voz de la nación. Aquí yace la finalidad práctica de “la voluntad general” plasmada por Rousseau. Este término, posiblemente el más afamado de la Ilustración, daría a los jacobinos de ayer y hoy licencia para matar en nombre de la patria que haya en cuestión. Les conferiría permiso para crear otredades, para discernir entre hombres virtuosos e indecentes, entre ciudadanos y traidores, o –entre otras categorías– entre trabajadores y explotadores. Curiosamente, pese a las importantes diferencias sociales del siglo XVIII, la Revolución no fue el resultado directo de ningún conflicto de clase. Más bien, en paralelo con otros movimientos radicales contemporáneos, fue una estampida articulada por una vanguardia de letrados, ciertamente poco democráticos.

Remitiéndome a mis intercambios con colegas, me da la impresión que mucha gente minimiza el rol incisivo del terror “revolucionario”. La Francia de los ideales naturalistas universales, conmemorada por introducir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es la misma que innovó con el terrorismo de Estado. Con Robespierre y Saint-Just quedó establecido el argumento ideológico a favor de la justicia sumaria, sin garantías y sin proceso, contra los enemigos del ideario popular. Bajo una premisa supuestamente racional, se dio sanción moral a condenar a discreción, por cualquier capricho u ofensa, a los sujetos sospechados de ser incompatibles con la utopía en construcción.

A veces se dice que Rousseau es el padre de la democracia moderna, y que sus ideas dieron forma a las instituciones representativas del continente americano. En mi opinión, en realidad lo que sobrevino es algo distinto. Puesta en marcha por los jacobinos, la filosofía rousseauniana auspició el primer totalitarismo de nuestra era, con muchas secuelas autocráticas en Latinoamérica. Al dictar que la voluntad general es absoluta e infalible, Rousseau escribía el abecedario de una sucesión inabarcable de autócratas y dictadores. Si se pauta que nadie es dueño de la verdad, es evidente que la volonté générale es lo que los déspotas hacen de ella. Es una justificación ilustrada para el mandato unipersonal, llevado a cabo pretensiosamente en nombre de la nación o de la patria.

Dicho sucintamente, aunque Rousseau desplazaba a Dios de la ecuación, situaba, aun así, a otra fuerza omnipresente detrás de la gobernación de los hombres. En la práctica, dado que la voluntad general determina el bien común, cualquier individuo que trasgreda con el intérprete del recado popular debe ser obligado a obedecer. En la más infame de las tradiciones leninistas, fascistas, guevaristas o maoístas, en el mejor de los casos, esto frecuentemente se traduce en órganos de reorientación ideológica. En el peor de los casos, cuando la corrupción moral del detractor presenta una amenaza a la virtud pública, a la ideología imperante o al movimiento social, el sujeto va directo al cadalso, al gulag, o al paredón. Edmund Burke, contemporáneo a los eventos en Francia, apoyó parte de su renombrada crítica conservadora en esta realización fatídica, a partir de la cual pronosticó “la tiranía más espantosa y arbitraria que se ha conocido jamás en nación alguna”.

Empoderados con la “religión civil” de Rousseau, los jacobinos franceses concibieron un Estado volcado a la completa regularización de la vida cotidiana, estableciendo lo que puede decirse y lo que no, inculcando una virtud de patota, que básicamente soslaya que el pensar diferente a la masa (o, mejor dicho, al líder) es traicionar a la patria. El legado de la epopeya emancipadora a la francesa estriba de esta asociación entre violencia y evolución. Parafraseando a Simon Schama, en esta lógica el acto punitivo es el “sacramento revolucionario” que compele al pueblo a aceptar la transformación.

Irónicamente, en la razón totalitaria, la lucha es simultáneamente un acto de violencia y un acto de amor. Frente a una situación de injusticia, el escenario doméstico es una extensión del campo de batalla, y, en función de remedir las circunstancias, la lucha – en afirmación de la masa– constituye un acto altruista de reparación. Se trata del “amor” por el rencor, y de la pasión belicista de la peor especie, bien definida por Clausewitz como una “trinidad” caprichosa o paradojal (dreifaltigkeit wunderliche), compuesta por violencia primordial, odio y enemistad. Muestras de este despropósito amor-odio aparecen en cada dictador de la historia, en cada portador de aquel hubris que comparten los autoproclamados salvadores populares. Con la guerra de 1982 tan cercana en el recuerdo, Argentina no es ajena a esta experiencia. Sufríamos el atropello de la junta militar, tolerábamos las desapariciones forzadas, y no obstante celebrábamos las hostilidades con Gran Bretaña.

Sin embargo, no toda revolución concede que el fin justifica los medios. En este punto, así como parecería lamentarse José García Hamilton, la revolución estadounidense no ocupa el lugar que podría haberse merecido en el ideario latinoamericano. Muchos autores se percatan que, a diferencia de Francia, la hazaña de las trece colonias se hizo sin orgías de sangre, y relativamente sin aterrorizar a nadie. En vez que escoger el modelo rousseauniano, los padres fundadores de Estados Unidos se ampararon en el modelo de Locke. Antes que concebir al pueblo como el resultado del aglutinamiento de una masa vagamente demarcada, la tradición anglosajona optó por una visión más sensible y empírica del asunto.

En el ejemplo liberal que marcó Locke, el énfasis está en la deliberación y no así en la obediencia ofusca. La discusión y el contraste de ideas tiene un valor cívico fundamental, y esto se resume en la distinción entre mayorías y minorías, que merecen la protección y el respeto de la mayoría. Como observaba Alexis de Tocqueville en Estados Unidos (en la primera mitad del siglo XIX) “cuando se concede a cada uno el derecho de gobernar a la sociedad, es necesario reconocerle la capacidad de escoger entre las diferentes opiniones que agitan a sus contemporáneos, y de apreciar los diferentes hechos cuyo conocimiento puede guiarle”. En contraste, en el fundamentalismo racionalista de Rousseau, el Estado debe reservarse el derecho a la censura, a los efectos de propiciar la “virtud”, y la unificación ideológica de la multitud.

Por supuesto, en comparación con las plataformas radicales, el modelo lockiano asegura cierta continuidad de “lo viejo”, y favorece, en todo caso, un cambio paulatino. Podría decirse que el modelo francés, en conjunción con el caudillismo latinoamericano, frecuentemente convergió en líderes de masas, exaltados, por sus propias ambiciones y por sus electores, en el espíritu filototalitario que se emana del concepto de voluntad popular. En resumen, si la Revolución francesa constituye un acto de autoafirmación política popular, la Revolución estadounidense supone más bien la autoafirmación del individuo frente a las presiones de la política.

La América hispanohablante importó los avatares democráticos franceses, que, siguiendo la receta rousseauniana, degeneraron rápidamente (tal como lo muestra nuestra historia) en autoritarismo y populismo. Por eso, además de representar el símbolo de los republicanos, el gorro frigio en nuestro escudo nacional debería servir como advertencia sobre lo rápido que esta prenda se ajusta también a los designios de los demagogos.

“Reflexionar sobre la Revolución francesa –afirmaba François-Xavier Guerra–lejos de ser una rememoración erudita del pasado, equivale a reflexionar sobre los orígenes de la contemporaneidad de toda un área cultural: analizar la lógica particular que ha regido, y rige aún, su historia”.

La Revolución totalitaria que comenzó en 1789 supo devenir en múltiples encarnaciones a lo largo de los últimos doscientos años. Más allá de los distintos idiomas, los distintos leitmotivs, y las circunstancias variantes, la hazaña francesa fijó una serie de precedentes terribles para hacer política. A raíz de sus eventualidades, la Revolución inculcó que un atropello puede ser un “mal necesario”, si se ejecuta en el nombre de una causa proclamada como racional y universal. Demostró lo susceptibles que somos a nuestras pasiones, y lo rápido que estas pueden ser manipuladas, por un operador habilidoso, para ponernos los unos contra los otros, polarizando a nuestras sociedades hasta el agotamiento. Por algo, como bien plantea el adagio, no es casualidad que las revoluciones suelan devorarse a sus hijos.

En base a este debate, sería conveniente que recapacitemos con más detenimiento lo que fue la empresa roussoniana, y como su influencia continúa invitándonos a dejar de lado nuestro intelecto, a no preguntar, y a delegar responsabilidades en una “vanguardia revolucionaria”, en un comité ilustrado, o en un mandamás “nacional y popular”.