Artículo Original.

La situación regional en Medio Oriente continúa siendo altamente inestable. Pese a ciertos avances en materia diplomática, efectuados para diferir conflictos y cementar realidades prácticas, lo cierto es que, entre los analistas, la incertidumbre y el potencial de violencia están al orden del día. Esta apreciación se manifiesta en diversos países que transitan crisis políticas sistémicas; y de tal envergadura, que además ponen en duda el propio futuro de algunas estatidades.

Desde Líbano a Túnez, y desde Yemen a Iraq, existe un evidente riesgo político que atenta contra el crecimiento económico, lo que queda de institucionalidad, y la tranquilidad de millones de personas que no tienen en claro hacia donde se dirigen sus destinos. Luego de los conflictos fratricidas derivados de la llamada Primavera Árabe, la presente década inaugurada por la pandemia del COVID-19 seguramente arrojará más desesperanza, impulsada por estatidades disfuncionales e incluso el cambio climático.

Los próximos años representarán un decenio de encrucijadas, donde se debatirá el futuro del islamismo, el resurgimiento del yihadismo, la convivencia entre sectas y facciones, la vieja dicotomía entre liberalización y autoritarismo, y la sustentabilidad económica y ambiental.

Habrá Estados inoperantes o fallidos para rato

Para empezar, a un año de la explosión en el puerto de Beirut, que se llevó la vida de más de doscientas personas, Líbano recorre una prolongada y no obstante ya recurrente parálisis nacional. La falta de justicia sino transparencia en virtud de aclarar lo ocurrido el 4 de agosto de 2020 señala la imbatible corrupción de la casta política y su vocación por faccionalismos inconducentes. Sin entrar en detalles, las investigaciones están trabadas por notables palos en la rueda, incluyendo la injerencia de Hezbollah, la sospechosa remoción de jueces inquisidores, los imbatibles fueros parlamentarios, y el intercambio de favores entre aquellos en el poder.

Estos problemas son tan solo un reflejo de asuntos más trascendentales para el país de los cedros. Según el Banco Mundial, Líbano está en la depresión económica más importante de su historia. En conjunción con la pandemia, la inoperancia de la administración pública provocó que en 2020 el producto bruto interno cayera más de un 20 por ciento. En términos cotidianos, la población sufre una inflación galopante que el año pasado llegó al orden de casi un 85 por ciento. Hay escases de medicamentos, comida y combustibles, a lo que hay que sumar recurrentes apagones. Estos amenazan con poner en jaque equipamiento crítico en hospitales, arriesgando por supuesto la vida de los pacientes más vulnerables.

Estos problemas son tan solo un reflejo de asuntos más trascendentales para el país de los cedros. Según el Banco Mundial, Líbano está en la depresión económica más importante de su historia. En conjunción con la pandemia, la inoperancia de la administración pública provocó que en 2020 el producto bruto interno cayera más de un 20 por ciento. En términos cotidianos, la población sufre una inflación galopante que el año pasado llegó al orden de casi un 85 por ciento. Hay escases de medicamentos, comida y combustibles, a lo que hay que sumar recurrentes apagones. Estos amenazan con poner en jaque equipamiento crítico en hospitales, arriesgando por supuesto la vida de los pacientes más vulnerables.

Túnez, otro heredero del colonialismo francés, vivencia una crisis medidamente comparable. Las circunstancias económicas no mejoran desde las revueltas de 2011; que dieran por expulsar a Zine Ben Ali, el autócrata que gobernara durante veintitrés años ininterrumpidos. Con una deuda pública que se aproxima a la totalidad del PBI, un Estado ineficiente, y el desempleo por encima del 17 por ciento, el panorama no parece mucho mejor que hace diez años. Aunque la inflación no llega a los niveles libaneses, mes a mes socava el poder de compra de los tunecinos, importadores netos de alimentos, y por tanto más vulnerables a las fluctuaciones de precios globales.

En medio de una polarización social creciente, algunos sectores acusan al empresariado de cartelizarse para mantener elevados los precios de la comida, a la casta política de corrupta, y a las autoridades de no regular lo suficiente. Sea como fuera, una economía frágil siempre será propicia para desavenencias sociales. Como ocurre en Líbano, los embates aquí también enfrentan a progresistas y conservadores, a islamistas y seculares. Con el trasfondo de un sistema sanitario colapsado y negociaciones políticas estancadas, el 25 de julio el europeizado presidente Kais Saied expulsó al primer ministro, asumiendo control total de la nación, amparándose para ello en un artilugio constitucional.

Acusado de golpista por la oposición filoislamista, lo cierto es que el jefe de Estado pareciera estar retrotrayendo al país más secular del Magreb a la vieja usanza de la mano dura. Llamativamente, lo primero que hizo fue expulsar a los periodistas de Al Jazeera, la cadena qatarí conocida por proyectar narrativas favorables hacia los líderes islamonacionalistas y populistas. En contrapartida, según reportaron los propios qataríes, desde los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se está manipulando la opinión pública mediante troles que actúan en las redes sociales, presentando a Saied como un patriótico paladín contra las confabulaciones de la Hermandad Musulmana.

El autoritarismo seguirá siendo la norma

En este punto la controversia que tiene lugar en Túnez recuerda al escenario en Egipto. El Gobierno autocrático del presidente Abdel Fattah al-Sisi está llevando a cabo una purga sistemática de toda influencia islamista en la administración pública, en las universidades y en la prensa. Como resultado, la Hermandad Musulmana, una de las protagonistas de las famosas protestas de 2011 en la plaza Tahrir, está siendo nuevamente perseguida y conducida al calabozo. En vista de dicha coyuntura, si bien es temprano para pronosticar el desenlace de las tensiones egipcias y tunecinas, desde una perspectiva amplia el gran interrogante gira en torno a la plausible revancha de los islamistas.

De cara al futuro, los analistas evaluarán la situación de los hermanos musulmanes, y se preguntarán qué tantas posibilidades tienen ellos y otras plataformas comparables para hacerse con el poder nuevamente. Es decir, ¿preservarán su atracción entre grandes sectores de la población? ¿Podrán organizar manifestaciones masivas y acaso gobernar? Con independencia de las circunstancias, los más idílicos entre nosotros asumimos que no hay represión capaz de reprimir el pensamiento interno de la gente. En este sentido, cabe la posibilidad de que —cual circulo vicioso de autoritarismo— algún día los militantes políticos perseguidos se cobren su venganza.

El entresijo estriba en pensar si existe posibilidad de algún tipo de cambio cultural a nivel regional. Las vicisitudes de la malograda “libertad” de la pos-Primavera Árabe habrán convencido a muchos de la conveniencia de tener estabilidad, por más opresora que esta resulte ser. Por otra parte, dejando de lado a los fundamentalistas religiosos (como los simpatizantes de yihadistas y soldados del califato), que reniegan de participar en procesos políticos propiamente dichos, algunos islamistas moderados (los tunecinos principalmente) albergan la esperanza de romper con el circulo vicioso de violencia estatal.

Podría decirse que las barreras a la ascensión política de los islamistas obstaculizan la posibilidad de empoderar a sus elementos más provechosos, impidiendo que estos desarrollen una suerte de “islamodemocracia”. Sin embargo, desde una óptica liberal, no deja de ser cierto que tales experimentos vienen acabando mal, comenzando por el jacobinismo revolucionario de los ayatolás iraníes y concluyendo con el más refinado —pero no obstante algo despótico— Gobierno turco filoislamista de Recep Tayyip Erdogan.

El faccionalismo político y sectario también

Para bien o para mal, el activismo islamista será un factor clave en el devenir de Irak. En el país mesopotámico la inestabilidad política es el pan de cada día. Se refleja en atentados recurrentes contra civiles, cortes de electricidad regulares, una insurgencia yihadista que no acaba, milicias paraestatales respaldadas por Irán, y un Kurdistán prácticamente autónomo de Bagdad. Todos estos desafíos han deteriorado la confianza y la fortitud del Gobierno encabezado por Mustafa al-Kadhimi, quien ha asegurado que no buscará renovar su cargo de primer ministro en las próximas elecciones de octubre. Mientras tanto, el influyente clérigo chiita Muqtada al-Sadr ha llamado a boicotear el proceso, aludiendo a la corrupción generalizada y a la inviabilidad del sistema.

Sadr no es cualquier figura. Enérgicamente contrario a los intereses estadounidenses, también toma distancia de los propósitos iraníes, encabezando un movimiento populista con gran adherencia entre los chiitas. Hasta recién lideraba la llamada coalición Saairun (“hacia adelante”), el grupo parlamentario más importante del país tras las elecciones de 2018, compuesto por islamistas e incluso comunistas. Entre otras cosas, Sadr es un demagogo conocido por amagar o fingir desentendimiento del poder, mas para luego volver potentemente, empujado por la desesperanza de sus partidarios.

En un país fraguado por las identidades sectarias, con una autoridad central incompetente, y con la devastación remante de dos décadas de conflicto y militancia armada, los reformistas liberales, acaso cabalmente republicanos, no tienen herramientas para competir con populistas de la talla de Sadr, que han coaptado todas las instituciones del Estado. El islamista no es el único con el dedo en el gatillo pues tiene rivales poderosos, particularmente bajo la forma de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) respaldadas por Irán, y los múltiples faccionalismos dentro del chiismo iraquí.

Sin embargo, las tensiones subyacentes, que a menudo acaban en confrontaciones, remiten al viejo adagio del hombre fuerte, del garrote por encima de cualquier zanahoria; a la realización de que, a falta de mano dura, el país está encaminado a la fragmentación fáctica permanente. Esto último aplica de igual grado en Libia, donde Occidente —esta vez paradójicamente— busca rehabilitar una autoridad fuerte en Trípoli, en parte para recuperar la industria petrolera y frenar el flujo de migrantes hacia Europa, algo que el caído Muamar el Gadafi hacía relativamente bien.

A pesar de avances hacia la pacificación de Libia, la tensión subyacente entre el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) y el Ejercito Nacional Libio (LNA) en Tobruk es una amenaza constante que deja entrever potencial para la renovación del conflicto civil, alimentado por actores externos con intereses opuestos. Quizás mucho dependa de lo que vaya a ocurrir tras las elecciones generales pautadas para diciembre. Las facciones involucradas deben acordar cómo organizar el sufragio; y, lo que es más importante, conciliar diferencias en un escenario poselectoral, donde de seguro muchos intereses sectarios serán ignorados.

Las intervenciones extranjeras no aminorarán

Las Naciones Unidas han llamado a que todos los mercenarios extranjeros (contratados por actores externos) se vayan de Libia, para así allanar el camino hacia elecciones libres. Tal y como se ha visto también en Siria, en Yemen y en Irak, los contextos endebles crean oportunidades para el ingreso en escena de potencias contendientes, con cuentas geopolíticas pendientes.

La inestabilidad en Medio Oriente propiciará que la región continúe siendo un campo de batalla indirecto entre Arabia Saudita e Irán; y un arenero donde países como Rusia y Turquía pugnan por influencia. En cierta medida podría decirse que la intervención externa es inevitable, pues es crítica para asegurar y respaldar procesos de pacificación más robustos que los ceses al fuego.

De alguna forma, el interés comúnmente irreducible entre los actores principales, sean rivales o no, consiste en posicionar sus fichas en el terreno para crear realidades inimpugnables que luego puedan ser revestidas con legitimidad tras el establecimiento de acuerdos internacionales.

La disputa en Libia lo refleja muy bien. En octubre del año pasado la comunidad internacional alcanzó una tregua, precisamente procurando la reconciliación nacional mediante las elecciones pautadas. Con todo, así como la presión externa podría frenar la mano de caudillos peligrosos o irrespetuosos del voto, también perfectamente podría asistirlos, particularmente si algunos protagonistas encuentran los devenires políticos perjudiciales.

Para ilustrar, dado que la estabilidad interna de Egipto está interconectada con la situación en su vecina Libia, los militares en El Cairo no permitirán una paz que debilite en demasía al LNA liderado por Khalifa Haftar. Si la autonomía de Cirenaica (el este libio) es disminuida —un bastión de influencia política, económica y militar egipcia—, la seguridad del régimen castrense estará peor servida con la paz: sobre todo si (elecciones mediante) se hacen con el poder elementos proislamistas. Turquía ya quisiera esta realidad.

En Siria la dinámica general se encuadra en premisas parecidas. Rusia desea pacificar el país y solo ratificará acuerdos multilaterales que preserven la ya demostrada fortitud del Gobierno damasceno y el clan Al-Assad. Eso sí, preferiría no tener que compartir el Levante con los iraníes. Además, aunque está resignada a la realidad de una Turquía asertiva en Idlib y en las zonas aledañas a la frontera con dicho país, Moscú utilizará a los kurdos como una carta de negociación permanente para minar los intereses de Ankara, o a lo sumo para apalancar sus propias demandas.

En Yemen la cosa no pinta bien para la coalición conservadora liderada por Arabia Saudita, incapaz de aniquilar a las milicias hutíes respaldadas por Irán. Desde que Riad interviniera en 2015 en la guerra civil al sur de su frontera no ha conseguido nada significante, salvo comprar tiempo y retrasar la victoria de los insurgentes; tal y como le ha ocurrido a Estados Unidos con los talibanes de Afganistán. Cabe suponer que los sauditas buscan ahora un acuerdo que les permita mínimamente asegurarse alguna ventaja en términos de conservar una frontera estable y militarizada.

Ya sea mediante intervenciones militares directas, indirectas mediante mercenarios o milicias subsidiarias (proxies), o bien operaciones cibernéticas encubiertas, las tensiones geopolíticas continuarán dando lugar a injerencia externa.

El calentamiento global será un problema mayor

Más allá de los conflictos latentes y el desconcierto permanente, quizás la mayor amenaza a la inestabilidad política provenga del calentamiento global y una creciente preocupación por la seguridad alimentaria, poniendo a prueba la resiliencia de muchos países con economías altamente planificadas.

En base a lo mencionado con anterioridad en virtud de la situación en Líbano e Irak, el aumento de las temperaturas en las regiones más calientes del planeta ya está poniendo en jaque la infraestructura energética de algunos Estados, contribuyendo a profundizar agravios sociales y deteriorar todo tipo de producción. Con olas de calor que llegan a más de 50 grados, en algún punto todos los países se enfrentan a desafíos energéticos crecientes. Además, igualmente preocupante, los recursos hídricos se están volviendo cada vez más escasos, menoscabando por tanto la producción de alimentos.

La falta de agua y comida puede ser el catalizador de grandes movimientos sísmicos en la región. Según una línea de análisis, el cambio climático es un ingrediente esencial detrás de la guerra civil siria. Habría contribuido a la sucesión de grandes sequias consecutivas, las cuales provocaron el colapso de la agricultura en las provincias norteñas, impulsando a su vez a miles de granjeros a desplazarse hacia las ciudades en busca de oportunidades. Acto seguido, la presión demográfica, combinada con demandas políticas y económicas insatisfechas, hicieron su parte para llevar las discordias a un punto álgido.

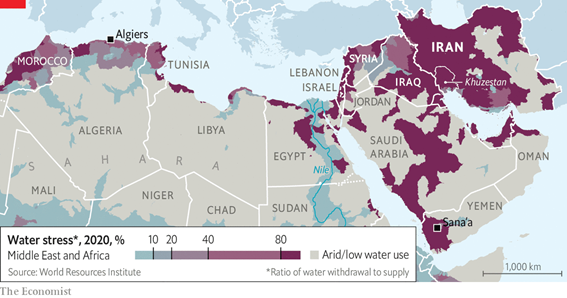

Esta observación ofrece una muy relevante advertencia para todo líder y presidente. En los últimos tiempos se han visto protestas en Argelia, Irán, Irak, Sudan y Yemen, todas ellas impulsadas por la escases de agua y la falta de alimentos. Como muestra el siguiente gráfico producido por The Economist, casi todas las zonas habitadas de África del Norte y Medio Oriente son vulnerables al estrés hídrico, suponiendo un desafío mayor para la irrigación y los sistemas de producción agrícola.

En tanto aumentan los precios de commodities alimenticios, uno de los principales problemas tiene que ver, justamente, con la inseguridad alimentaria. Con una inflación del 17 por ciento sobre los alimentos, en las próximas décadas Turquía podría estar en el ojo de la tormenta, aun pese a su grado relativamente avanzado de desarrollo económico. Incluso las petromonarquias del Golfo, que dependen enteramente de la importación de comida, están tomando medidas para anticipar potenciales crisis, tal y como ya dejo entrever la pandemia del COVID-19, con sus embates al comercio mundial.

Por otro lado, a falta de abundantes recursos petroleros, las malogradas republicas árabes muchas veces son su propio peor enemigo. Se trata de Estados con culturas paternalistas de gobernanza, con economías fuertemente planificadas y dirigidas, con relativa precariedad laboral por fuera del aparato público, y sectores empresariales invariablemente engatusados con las (a menudo corruptas) castas políticas. Túnez, por ejemplo, no puede adoptar reformas liberales sistémicas para dinamizar la economía, debido en gran parte a la influencia sindical. Desde otra artista, Irak se enfrenta a un problema similar, pero allí no hay sindicalización que valga. El Gobierno saliente quiere impulsar reformas económicas cuando ni siquiera tiene control robusto sobre su propio país.

Egipto es otro caso ejemplar. Los subsidios económicos son un componente esencial del contrato social entre los gobernantes y los gobernados, de modo que las reformas son por definición antisistémicas. Debido a los subsidios al sector agrícola, las autoridades venían haciendo la vista gorda al derroche de agua por parte de granjeros. Más importante todavía, ya como parte de reformas más extensas, Abdel Fattah al-Sisi quiere reducir los subsidios a la rebanada de pan. Aunque Egipto es el principal importador de trigo en el mundo, los egipcios dan por sentado la gratuidad del pan, protagonizando grandes manifestaciones cuando dicha seguridad se percibe amenazada. No en vano, la revolución de 2011 fue impulsada por el aumento sostenido en el costo del pan y la canasta básica.

Estos casos y ejemplos resumen e ilustran un panorama complicado y desesperanzador, poniendo en tela de juicio la estabilidad de Medio Oriente. Muestran que el caos regional no acabará en la próxima década, incluso luego de los terribles conflictos sectarios y guerras multifacéticas que caracterizaron años recientes.