Publicado originalmente en INFOBAE el 11/04/2015 bajo el título «El fanatismo chiita, un fenómeno peligroso y moderno».

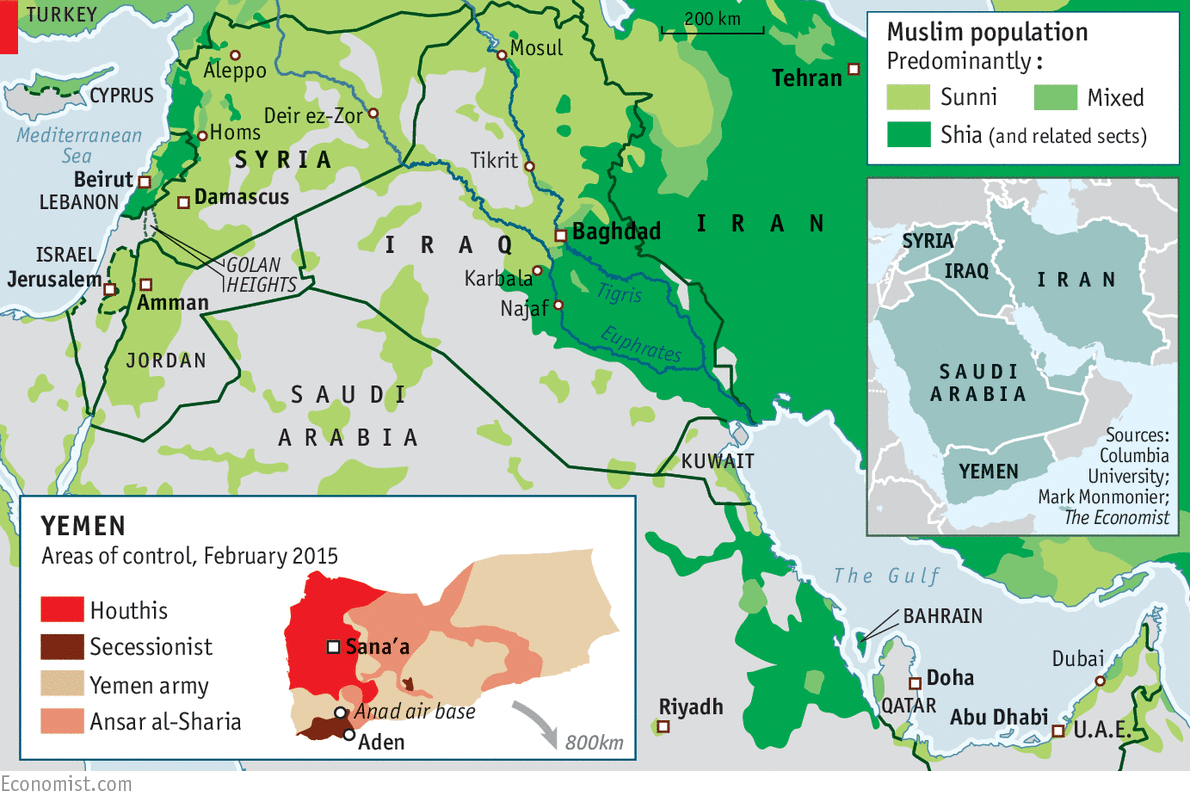

Los sucesos contemporáneos en el mundo árabe han puesto en boga la opinión de que los musulmanes se dirigen, si es que ya no están allí, a una guerra entre sunitas y chiitas. Aunque a estas alturas cualquier juicio sobre la situación es prematuro, y aunque deberán pasar muchos años hasta que pueda alcanzarse cierta convención histórica sobre lo sucedido, existen indicios de que una trama recurrente en los enfrentamientos en Medio Oriente pasa efectivamente por el cisma religioso más importante entre los musulmanes. Pero a diferencia del militarismo religioso sunita, que data ya desde hace varios siglos, la beligerancia o el fervor religioso entre los chiitas resulta en su mayor parte un fenómeno moderno, y en perspectiva, sus antecedentes históricos son generalmente ignorados.

El Islam (con mayúscula), esto es el mundo islámico, quedó definitivamente polarizado entre sunitas y chiitas desde un etapa temprana en su desarrollo – entre doscientos y trescientos años después de la muerte de Mahoma en el año 632. Debe ser dicho sin embargo que la conflagración religiosa entre los partidarios de una rama u otra quedó generalmente relegada a experiencias breves, y que durante la mayor parte de la historia islámica, el cisma entre sunitas y chiitas no fue un eje dominante en el devenir político de los musulmanes. En este aspecto, si bien la violencia fratricida entre los creyentes de distinta denominación no es una novedad, los eventos recientes hablan de una guerra a gran escala, librada en distintos frentes, y por medio de actores no estatales, que generan en suma todas las condiciones para que la violencia sea más difícil de contener.

A mediados del siglo IX el sunismo se convirtió en la religión oficial del Imperio abasida, y no obstante, sus califas adoptaron una síntesis entre las tradiciones políticas de los árabes y los persas, lo suficientemente práctica para rezagar tensiones y permitir la convivencia entre musulmanes de distinta inclinación y etnicidad. En este contexto, los chiitas se resignaron al statu quo, a la realización de que no podrían tener un rol político activo en la comunidad. En el siglo X los chiitas imamiés o duodecimanos, hoy politizados bajo la égida de Irán, concibieron la creencia de que el imán, el sucesor legítimo del Profeta, había entrado en un estado de ocultamiento, del cual saldría en el final de los tiempos. En este sentido, el refugio en la escatología le brindaba a la mayoría de los chiitas una suerte de paliativo contra los agravios ocasionales de los sunitas. La convicción de que todas las injusticias serían eventualmente corregidas en el momento oportuno les permitió “postergar” el conflicto religioso con los gobernantes sunitas, alcanzado incluso posiciones de influencia, siempre dentro del marco de una convivencia imperfecta con lo que para ellos era un régimen administrado por la dinastía incorrecta.

El chiismo recién adoptó fuerza política tras el establecimiento de la dinastía safávida en Persia en el año 1501. Los safávidas emprendieron una dura campaña de proselitismo religioso en favor del imamismo, y constituyeron un gran Estado unificado que llegó a abarcar partes de Anatolia, el Cáucaso y Mesopotamia, rivalizando, y ergo enfrentándose militarmente, con el Imperio otomano. La fractura religiosa entre estas dos potencias musulmanas de la época ciertamente constituyó un sesgo del conflicto, pero la guerra fue motivada principalmente por consideraciones de índole territorial, ensalzadas con apelaciones religiosas, tal como en analogía era costumbre entonces entre los príncipes europeos. Al final de cuentas, por más que estos imperios desaparecerían, sus batallas virtualmente fijaron los límites modernos entre Irak e Irán, y a la vez determinaron la distribución demográfica entre las sectas del islam hasta nuestros días.

La explicación por la cual las guerras entre safávidas y otomanos no alcanzaron el nivel crítico de antagonismo religioso que se ve hoy en día en Medio Oriente, tiene que ver con su conducción en manos de estadistas, y no en expertos o entusiastas de la religión. Pese a ser un conflicto prologado, también hubo períodos de paz y de reconocimiento mutuo. Lo que a mi criterio es más importante, ni los shas safávidas o los califas otomanos lograron ejercer gobiernos plenamente legítimos desde el punto de vista de la opinión ortodoxa de sus respectivos clérigos. Los persas no podían alegar ser imanes porque el fin de los días no había llegado, de modo que los letrados chiitas tuvieron que encontrar un compromiso entre lo sagrado y lo profano para cubrir al monarca safávida con un mandato de legitimidad religiosa. Como resultado se concedió que el dirigente ejemplificaba al imán en algunas dignidades. Este pensamiento sería eventualmente teorizado y puesto en práctica en una coyuntura moderna por el ayatolá Jomeini, como el “gobierno del jurista”.

Por esta razón, el legado del Imperio safávida se ve reflejado en muchos aspectos en la actual teocracia iraní. Bajo los safávidas, el ulema, el cuerpo de juristas musulmanes, jugó un papel fundamental en la institucionalización del chiismo en Irán, y su intrincada relación con el poder y con la gente ordinaria. La implicancia fundamental de este proceso se traduce en que el chiismo, particularmente el imanismo, ha pasado de ser “una doctrina fundamentalmente esotérica e iniciática”, a convertirse también en una ideología altamente politizada. Tal es así, que los revolucionarios iraníes y sus discípulos árabes chiitas lograron, desde la década de los ochenta en adelante, que su narrativa mesiánica se materializara en una plataforma políticamente activa, que busca impartir la transformación del orden moral y religioso mediante la movilización social. Por medio del activismo de las masas, esta ideología insistía en que era posible reparar la sociedad y por consiguiente avecinar la utópica redención aparejada con el final de los días.

Sintetizando, lo que hoy discuten los analistas es que los movimientos chiitas contemporáneos comparten una preocupación general por tomar un rol activo en “acelerar” la realización de sus aspiraciones, abandonando la postura reactiva de “postergar” el conflicto con sus adversarios religiosos.

Por otro parte, luego de la sangrienta y prolongada guerra librada entre Sadam Husein y el ayatolá Jomeini entre 1980 y 1988, el régimen islámico chiita, similarmente a lo que le ocurrió a todos los regímenes “revolucionarios” con aspiraciones globales en la historia, cayó en la realización de que no podría promover la expansión de sus ideales por medio de la acción militar directa. Tendría, en contrapartida, que adoptar un enfoque más diligente para cosechar influencia entre los chiitas del mundo, y hacer valer sus ideales en el propio entorno doméstico. Como consecuencia, puede observarse que entre finales de los ochentas y comienzos de los noventa hicieron su aparición en escena el Hezbollah libanes, y el Ansar Allah yemení, grupos conexos a Irán.

Los sunitas también vienen experimentado un proceso de ideologización de la religión a la política, más complejo y con mayor diversidad de matices que el jomeinismo iraní. El llamado islamismo, lo que viene a ser el islam político, es una invención sunita que tomó sustancia a comienzos y mediados del siglo XX, principalmente en Egipto, y que como su contraparte chiita, comparte una preocupación por “islamizar la Modernidad” mediante la inserción de la religión en la política y la cotidianeidad social. Desde la generalidad, un rasgo que caracteriza a los islamistas es su aprensión por los no musulmanes y su insistencia en la unión de los fieles frente a las adversidades comunes, minimizado las distinciones sectarias entre ellos. Por esta razón, grupos sunitas como el Hamás palestino y la Yihad Islámica han hecho de Irán un benefactor en función de su compartido odio hacia Israel.

Tras el cambio de régimen en Teherán en 1979, las monarquías sunitas conservadoras del Golfo comenzaron a temer que la experiencia iraní dejará adversas repercusiones en la región, temiendo principalmente que grandes grupos chiitas se sublevaran siguiendo el ejemplo de los revolucionarios persas. Teniendo en cuenta que en Arabia Saudita el diez por ciento de la población es chiita, esta consideración ayuda a explicar el multimillonario apoyo que los monarcas sauditas brindaron en las últimas décadas a instituciones educativas y grupos armados wahabitas, completamente opuestos a los chiitas, pero incidentalmente también motivados a purgar a la sociedad global – en regla con estándares de pureza anatemas con las formas modernas.

Con los sucesos de la llamada Primavera Árabe quedó demostrado que las propias masas sunitas también tienen el potencial de organizarse y de destronar a sus respectivos gobernantes. Por ello, paradójicamente, los Estados del Golfo se han tornado en contra de casi todo grupo religioso que de un modo u otro aboque por la reforma, muchos de los cuales hasta relativamente muy recientemente habían apoyado abiertamente.

No obstante no toda agenda islámica es igual, y el islamismo no necesariamente es lo mismo que el fundamentalismo islámico. Los islamistas desde luego son conservadores peligrosos, pero tienen interés en canalizar los beneficios de la ciencia y la tecnología en función de su causa, y no siempre adoptan la violencia para alcanzar sus propósitos. Los fundamentalistas en cambio, mejor ejemplificados por grupos como Al Qaeda, Boko Haram y el Estado Islámico (ISIS) predican con la espada y con la doctrina wahabita. Las primeras víctimas del fundamentalismo son y continuarán siendo los propios musulmanes que no coinciden con los postulados radicales y absolutamente anacrónicos elevados por los grupos recién mencionados.

Para ser precisos, la guerra entre sunitas y chiitas no es una guerra abierta entre islamistas de distinta denominación, sino una complicada guerra de todos contra todos que ha adquirido distinto nivel de significancia religiosa según las partes. Para los Estados sunitas se trata de una guerra por la supervivencia de los regímenes gobernantes y la estabilidad del vecindario, motivo por el cual están abiertamente enfrentados a la quimera sunita que resultó ser el ISIS. En paralelo, para los países sunitas, especialmente Arabia Saudita, existe una guerra indirecta contra Irán, que busca consolidarse en la región a través de sus agentes árabes. Para la Siria del clan al-Asad y sus allegados, se trata precisamente de la misma cuestión de vida o muerte, en tanto la supervivencia del régimen coincide plenamente con la supervivencia de sus líderes. Para los iraníes, la conflagración pasa por preservar sus intereses en Medio Oriente, principalmente en Siria y en Irak, y luego en Yemen. En contraste con los miedos de otros regímenes, la continuidad de la teocracia iraní no se asume en riesgo; mucho menos después del acuerdo alcanzado con Estados Unidos en virtud del cuestionado programa nuclear.

Donde la religión parece jugar el papel más avasallante es en los actores no estatales, que por su misma naturaleza no están sometidos a los mismos escrúpulos normativos y disyuntivas de orden secular que sí tienen los Estados propiamente dichos. Comenzando sin lugar a dudas con los yihadistas del ISIS, enfrentados tanto al establecimiento sunita como a la estatidad chiita, los elementos más volátiles dentro del wahabismo están en una guerra ofensiva contra todos. Los chiitas, que se estima representan alrededor del 15 por ciento de los 1.6 billones de musulmanes en el mundo, siguiendo esta lógica se enfrentan ante una guerra para preservar sus conquistas e intereses. Lo único que por lo pronto está claro a grandes rasgos, es que la religión es parte de la labia de todos los actores enfrentados, persigan objetivos utópicos o metas más cerca a tierra. El peligro a largo plazo es que el sentido identitario de los musulmanes se vea revertido al sectarismo que caracterizó los primeros siglos del islam, y que de mantenerse esta tendencia, se asiente un duro golpe a todo proyecto de construcción nacional y reconciliación entre los fieles.