Ensayo Original. Publicado también en INFOBAE el 11/06/2017, en una versión acotada.

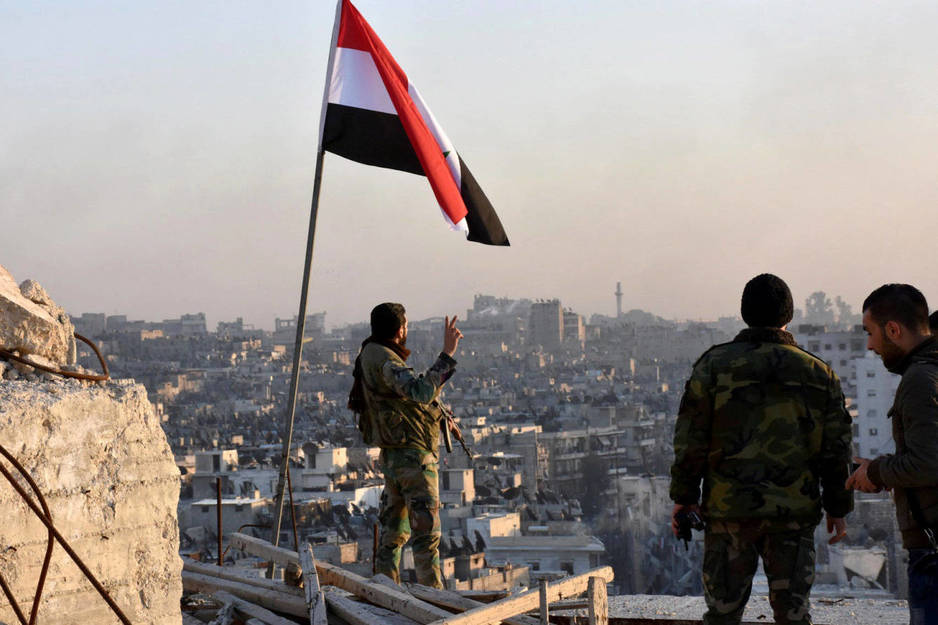

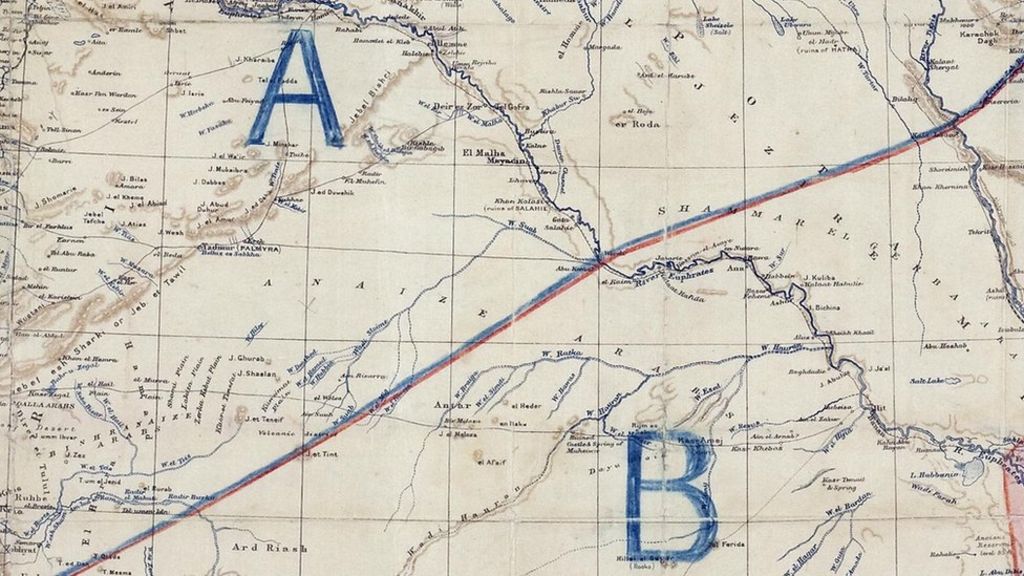

El 5 de junio marcó el quincuagésimo aniversario de la guerra que cambió la faz de Medio Oriente. Por medio de una operación relámpago, Israel derrotó a las fuerzas egipcias, jordanas y sirias que lo rodeaban. A Egipto le arrebató el Sinaí y la Franja de Gaza, derrumbando la estela de Gamal Abdel Nasser como campeón árabe. En tanto, el rey Hussein de Jordania perdió su control sobre Cisjordania y sobre Jerusalén oriental. Además, Israel le quitó a Siria las alturas del Golán, humillando al entonces ministro de Defensa sirio, Hafez al-Assad (el padre de Bashar).

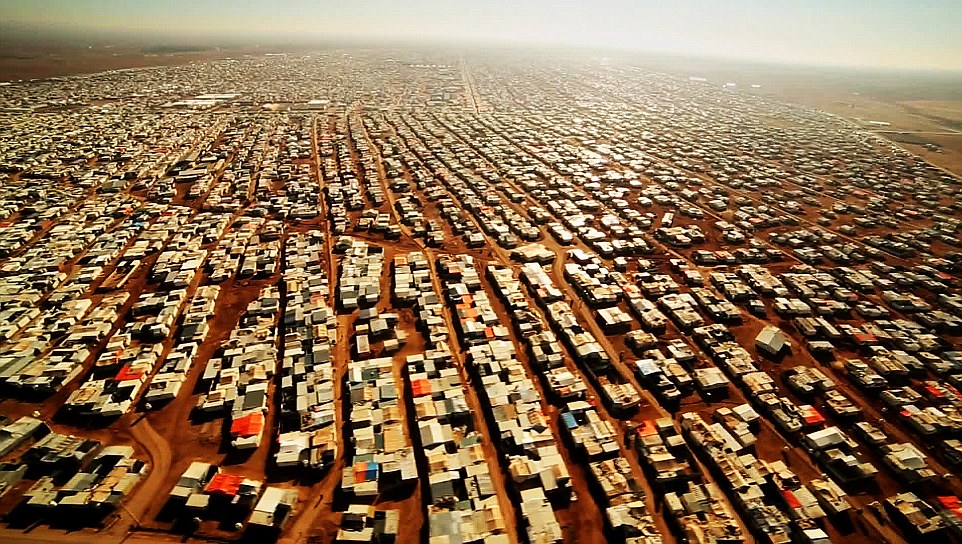

La victoria israelí llegó como un batacazo. No se creía plausible que el Estado judío pudiese alcanzar semejante victoria. No solo que derrotó simultáneamente a sus vecinos, sino que afianzó su mera existencia como un hecho inalterable. En términos estratégicos de la época, con el incremento de armamento soviético en la región, Israel se convirtió en el cliente cercano de Estados Unidos, forjando una “relación especial” que se mantiene medio siglo después. Tras la muerte de Nasser, Anwar Sadat buscaría algo parecido, cambiando las lealtades de Egipto en favor de Washington. Asimismo, el evidente fracaso de los ejércitos árabes se tradujo en la irrelevancia política del panarabismo. Por eso, desde 1967 en adelante, cada Estado árabe prioriza su raison d’être, velando por sus intereses nacionales por sobre los asuntos de otros países.

Por otro lado, la expansión territorial israelí sobre territorio egipcio y jordano exacerbó el drama palestino, dando inicio a la polémica de los asentamientos judíos, que lejos está de poder resolverse. En este aspecto, la guerra repercutió en la fusión de significantes religiosos con nacionalistas, arrojando un legado dificilísimo de superar. Mientras que el triunfo israelí acrecentó la influencia del sionismo revisionista y religioso, la debacle de las fuerzas árabes repercutió en el fortalecimiento de la causa panislamista, convulsionando reivindicaciones territoriales con motivos islámicos.

Con motivo de la ocasión, varios autores y analistas publicaron crónicas rememorando la guerra, haciendo énfasis en los resultados; explorando estas secuelas punzantes. No obstante, también es conveniente reparar en la discusión historiográfica acerca de sus causas. Vistas en perspectiva, las causas que llevaron a la guerra recuerdan que hay lecciones no del todo aprendidas a la hora de evaluar la situación en Medio Oriente. Continuar leyendo «Las lecciones no aprendidas de la guerra de los Seis Días»